|

|

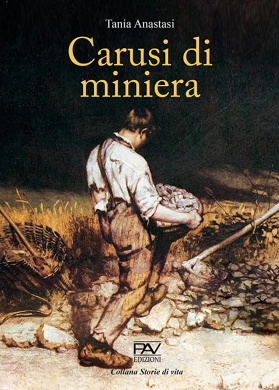

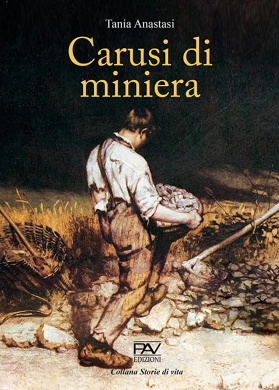

Carusi di miniera

Carusi di miniera

|

All'inizio del XX secolo, la Sicilia aveva una grave carenza di infrastrutture. Lo Stato aveva dato la concessione per la costruzione della rete calabro-sicula alla compagnia Vittorio Emanuele e, in cambio, aveva ricevuto le tratte Torino-Susa e Torino-Novara; ma, a causa di una crisi societaria, questa cedette la rete sicula alla Società per le Strade Ferrate Calabro-Sicule che era interessata alle tratte verso i porti d'imbarco di Palermo, Porto Empedocle, Licata e Catania. Da quelle tratte passavano infatti i flussi di estrazione dello zolfo, il commercio dei vini e quello degli agrumi e, anche se i tracciati erano tortuosi, avevano la priorità di sbocco i fondi della nobiltà latifondista da cui partivano queste merci. Tali scelte determinarono, nel tempo, effetti negativi verso le tratte urbane, visto che la maggior parte della rete ferroviaria era stata realizzata per favorire il trasporto delle merci e non delle persone; Infatti, ad esempio, per andare da Palermo a Messina, si doveva per forza passare da Catania o da Girgenti, l'attuale Agrigento.

All'inizio del XX secolo, la Sicilia aveva una grave carenza di infrastrutture. Lo Stato aveva dato la concessione per la costruzione della rete calabro-sicula alla compagnia Vittorio Emanuele e, in cambio, aveva ricevuto le tratte Torino-Susa e Torino-Novara; ma, a causa di una crisi societaria, questa cedette la rete sicula alla Società per le Strade Ferrate Calabro-Sicule che era interessata alle tratte verso i porti d'imbarco di Palermo, Porto Empedocle, Licata e Catania. Da quelle tratte passavano infatti i flussi di estrazione dello zolfo, il commercio dei vini e quello degli agrumi e, anche se i tracciati erano tortuosi, avevano la priorità di sbocco i fondi della nobiltà latifondista da cui partivano queste merci. Tali scelte determinarono, nel tempo, effetti negativi verso le tratte urbane, visto che la maggior parte della rete ferroviaria era stata realizzata per favorire il trasporto delle merci e non delle persone; Infatti, ad esempio, per andare da Palermo a Messina, si doveva per forza passare da Catania o da Girgenti, l'attuale Agrigento.

Nei racconti che mi faceva mio nonno, diceva che la Sicilia aveva tutti i colori più belli: aveva l'arancione come il tarocco, agrume aspro ma dolce; la porpora come la sulla, pianta foraggera con infiorescenze che si ergono tra le altre piante infestanti; il verde delle fave, legume coltivato sin dall'antichità e il giallo del sole, della ginestra, del grano e dello zolfo, la cui estrazione era molto fiorente nell'isola. Infatti, per quest'ultimo colore vi era pure l'aggiunta del rosso, come il colore del sangue, quello versato dai pirriaturi, carusi, spisalori, lagunari, inchi-turi, ardituri e caritteri: morti vittime di crolli, delle esalazioni dei gas o degli acidi, quindi, per malattie professionali che, all'epoca, non erano riconosciute dalla legge. La produzione

dello zolfo raffinato ebbe il suo massimo splendore già dal 1899, con estrazioni massicce nelle grandi miniere di Floristella, Grottacalda e Lercara. Nelle zolfare furono costretti a lavorare pure i bambini di appena 8 anni, che venivano affittati dai capomastri e caricati come somari per portare lo zolfo fuori dalla miniera. I carusi, così venivano denominati i piccoli, furono le vittime innocenti della miseria delle loro famiglie, costrette a mandarli a lavorare e trasformandoli in schiavi dell'industria mineraria.

Ciò accadde perché, mentre a Catania stava affermandosi la borghesia, che amava mostrare questo fiorire con ville stile liberty, le cui ricche facciate dovevano manifestare la ricchezza dei proprietari, nei paesi dell'entroterra siciliano, come ad esempio Enna, mancavano i collegamenti ferroviari, stradali e il progresso scientifico e industriale arrivò tardi. Qui, complice pure l'analfabetismo, la maggior parte della popolazione viveva in miseria, in case sdirrubbate con pareti tenute insieme da assi di legno, tetti di tegole e fieno impastato con la malta. Quindi, l'aumento della richiesta di zolfo a livello mondiale venne visto come un evento positivo ma portò benessere solo a una piccola parte dei siciliani: quella nobile e borghese, mentre i contadini di questa parte di Sicilia, affamati dai grandi feudi, furono costretti a emigrare nei paesi dove si trovavano le zolfare e dove trovarono lavoro, anche se in condizioni di vero e proprio sfruttamento. Infatti, proprio il bisogno di lavorare e la crisi dell'agricoltura, trascinarono con sé la parte di popolazione più giovane che pagò un tributo altissimo in termini di vite e di salute, ricevendo in cambio poche lire. Tutto questo, col senno di poi, potrebbe essere definito come schiavitù.

Le condizioni successivamente vennero ricontrattate grazie alla nascita dei sindacati e l'inizio degli scioperi. Ma solo nel 1934

una legge dello Stato mise fine allo sfruttamento minorile e femminile, con il divieto alle donne e ai ragazzi di età inferiore di 16 anni di scendere giù nelle viscere della terra.

Intanto, negli Stati Uniti, in special modo in Texas e in Louisiana venivano scoperti giacimenti di zolfo ancora più puro e la cui estrazione era più conveniente e ciò determinò la crisi delle importazioni siciliane.

Nel 1964 le miniere vennero acquisite dalla Regione Sicilia e nacque l'Ente Minerario Sicilia, con un programma di riqualificazione e riassetto che portò alla graduale chiusura delle miniere improduttive. Le ultime miniere di zolfo cessarono di operare in Sicilia poco dopo il 1970 perché gli Stati Uniti avevano riaperto le esportazioni del loro zolfo e ciò causò la crisi irreversibile delle zolfare siciliane, costringendo molti lavoratori a emigrare e a rimpiangere quel mestiere infame ma certo. Quindi, lo Stato decise di emanare finalmente la legge n.34/88 che sancì la definitiva chiusura di tutte le miniere siciliane, oggi convertite in musei a cielo aperto ed enti o parchi archeologici industriali. Ma ancora è lontano il tempo per trasformarli in volano per il turismo.

Lu monucu sciala e lu cunventu paga

(Il monaco mangia e il convento paga)

Mio nonno amava raccontarmi storie: lui iniziava con ti cuntu ‘na storia. Lo trovavo già seduto su una sedia a dondolo in vimini, con la sua giacca di lana a quadretti chiusa sopra alla camicia e i pantaloni buoni, come se dovesse uscire da un momento all'altro. Con la mano mi indicava di prendere la sediolina che metteva ai suoi piedi per non ribaltarsi; mi faceva segno di sedermi e io, con il viso quasi a sfiorargli le ginocchia, aspettavo che lui raccontasse i suoi cunti o le storie di paladini o l'amore tra Aci e Galatea.

Un pomeriggio invece mi disse: - O nonnu oggi ti vogghiu cuntari n'autra cosa. Chistu è ‘n cuntu assai duru, non ci sunu né re e né regine, né pastorelli e nemmeno ninfe -

Quel giorno, incuriosita ancor di più, mi posizionai immediatamente accanto a lui che, intanto, stava continuando a parlare, - chistu è ‘n cuntu che non è una favola, è la storia di ‘n paisi comu tanti, di na famigghia comu tanti, fatta di sacrifici e di duluri -

Io lo guardavo mentre parlava e con l'innocenza di ragazzina non avevo capito che con quella storia mi stava tramandando la parte più dolorosa dei suoi ricordi, di quanto fosse duro il pane ai primi del Novecento, che si abitasse in un paesino del sud Italia o che si vivesse nel Polesine. I contadini erano schiavi di padroncini, di nobili feudatari, della natura ora benigna e anche maligna, in balìa di eventi avversi. I lupi mangiavano gli agnelli, e i poveri erano gli agnelli sacrificali: braccia buone per la terra, che essa fosse all'aria aperta, o chiusi sottoterra in una miniera di zolfo.

Cu non fa nenti non sbagghia nenti

(Chi non fa nulla non sbaglia nulla)

Casa mia era povera ma dignitosa, una di quelle che si vedevano molto spesso nelle periferie dei paesi siciliani; la nostra era l'ultima casa di Valguarnera, in una stretta straduzza fatta di basuli niuri comu a pici, e polvere che si impossessava di quella parte del paese dove abitavano i contadini; era stata costruita con le pietre strappate alla lava che mani di sapienti scalpellini avevano smussato per renderli adatti alla costruzione, e quelle pietre venivano intercalate da strati di malta; i tetti erano composti da un misto di legna e paglia e dall'esterno si vedevano le tegole in terracotta che venivano fermate con piccole pietre, per evitare che il vento le spostasse o se le portasse via come schiuma di latte. Spesso, tra una tegola e un'altra, delle piante infestanti prendevano possesso dello spazio e ogni autunno, prima dell'arrivo delle piogge, mio padre era costretto a salire sul tetto per girare le tegole e togliere la gramigna, nidi di colombe e pale di ficodindia, ed evitare così che ci piovesse dentro casa. L'abitazione era composta da un'unica stanza dove si mangiava e si dormiva in base agli orari; a dividere la cucina dagli angoli dove dormivamo tutti noi c'erano delle tende pesanti che fungevano da pareti, una divisione sommaria e povera.

Le case erano poggiate una sull'altra, come a sostenersi e i campi erano molto vicini. La strada che portava fin dentro al paese andava bene solo per i carretti o i muli, ma i contadini la percorrevano comunque perché era l'unica via di comunicazione e, quando vi passavano i carretti, la polvere che si sollevava andava a depositarsi su tutto: anche sulle loro speranze.

|

|

|

Votazione per

|

|

WriterGoldOfficina

|

|

Biblioteca

|

Acquista

|

Preferenze

|

Recensione

|

Contatto

|

|

|

|

|

|

|

|

Conc. Letterario

|

|

|

|

Magazine

|

|

|

|

Blog Autori

|

|

|

|

Biblioteca New

|

|

|

|

Biblioteca Gen.

|

|

|

|

Biblioteca Top

|

|

|

|

Autori

|

|

|

|

Recensioni

|

|

|

|

Inser. Estratti

|

|

|

|

@ contatti

|

|

|

Policy Privacy

|

|

Recensione di

Adelaide J. Pellitteri

|

|

Carusi di miniera -

Tania Anastasi

|

|

|

|

Carusi di miniera - Tania Anastasi Carusi di miniera - Tania Anastasi

Trama: Una storia della Sicilia di fine ‘800, delle solfatare, dei carusi di miniera e delle loro famiglie. Di una di quest'ultime in particolare scopriremo le vicissitudini attraverso il racconto di Minico, secondogenito della famiglia Balistreri, che ci racconterà di Fano, suo fratello maggiore, e delle scelte crudeli cui erano costretti i genitori di quel tempo quando non avevano di che sfamare i propri figli.

Recensione: Non avevo mai letto nulla sull'argomento, sebbene in narrativa non manchino altri testi, da qui il mio grazie all'autrice per il suo valido approfondimento. In molti siamo abituati a leggere di una Sicilia ottocentesca sfarzosa, del corollario dei nobili, di palazzi principeschi... la stessa narrativa che – ancora adesso – ci racconta dei Florio, degli Ahrens o, sintetizzando al massimo, quella descritta nei romanzi della Monroy. E qui, piccola digressione, mi sovviene il paragone tra Tolstoj e Dostoevskij, il primo raccontava dei nobili russi mentre il secondo delle classi più basse, del popolo e delle sue miserie; la Anastasi approfondisce questo secondo aspetto, ci mostra l'altra faccia di questa terra, magnifica e infernale, contrapponendo l'odore di zagara dei giardini nobiliari al fetore dello zolfo che ammorbava l'aria intorno alle miniere; a questo proposito aggiungo di avere letto casualmente, subito dopo Carusi di miniera, un romanzo della Monroy, Caffè amaro, dove si narra (con altri intenti) di una nobile famiglia proprietaria, tra le altre cose, anche di una solfatara; mi è sembrato, in un certo senso, di continuare il racconto (il passaggio dal popolo sfruttato alla nobile famiglia con i suoi problemi, mi ha portato da lettrice a vivere un'esperienza strana e interessante).

I due soggetti principali del bel romanzo della Anastasi sono la madre e Fano. La donna emerge con tutte le sue qualità affettive, il lettore la seguirà nel suo andirivieni per le strade del paese nella ricerca affannosa di una soluzione; mentre a Fano, da primogenito, toccherà il fardello più pesante da portare sulle spalle.

Le solfatare erano l'inferno sulla terra, chi vi lavorava si abbrutiva nel corpo e nell'animo; sempre alla ricerca di una sopravvivenza ogni giorno più difficile. Da dipendente o da sfruttatore, la miniera sapeva tirare fuori il peggio da ognuno. Eppure, finché l'uomo avrà respiro ci sarà sempre un barlume d'amore capace di farsi strada, di portare lampi di luce anche negli antri più bui, piccoli sorsi di vita. Quei sorsi arrivavano giù nelle viscere della terra attraverso le bambine che portavano l'acqua ai minatori...

Quando recensisco non amo svelare molto della trama (anzi è proprio una cosa che trovo controproducente per il romanzo stesso), per questo mi pare di avere già detto troppo.

L'autrice ha fatto una buona ricerca sul periodo storico, sulle solfatare stesse e sui diversi ruoli svolti dagli “schiavi” che vi lavoravano.

In conclusione: Un testo che si legge con grande interesse.

Molto bella anche la copertina.

P.s. A onor del vero devo aggiungere che, da amante della tecnica della scrittura, a mio parere, il romanzo (alla fine) rivela un piccolo difetto (una questione relativa all'Io narrante), ma che il lettore comune non noterà neppure.

Mi sento in dovere di puntualizzare questo particolare non certo per sminuire il romanzo che ho apprezzato molto, e lo ribadisco volentieri, ma solo perché scrivendo recensioni che leggono anche molti addetti ai lavori non posso ignorare.

Trovo utile far conoscere al lettore che poco fuori Caltanissetta, nella valle delle miniere, esiste il Cimitero dei Carusi, dedicato alla memoria di un incidente in particolare avvenuto il 12 novembre del 1881, nel quale tra i 49 morti, perirono anche 19 bambini (detti carusi, per l'appunto) in età compresa tra gli 8 e i 14 anni.

|

|

"Carusi di miniera"

in biblioteca

|

|

|

|