|

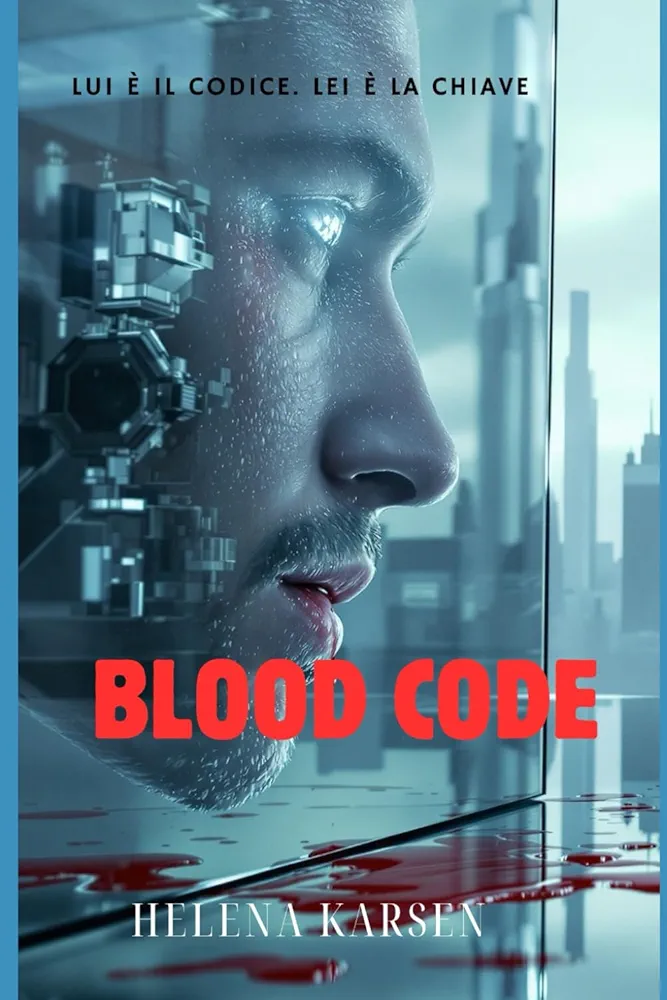

Il bambino del sangue.

Il bambino del sangue.

L'odore del disinfettante impregnava l'aria come un fantasma, denso, metallico, nauseante.

Le luci al neon ronzavano sopra il tavolo operatorio, disegnando lame bianche sul pavimento lucido del laboratorio.

Un grido improvviso squarciò il silenzio, poi un rantolo, un respiro spezzato, e il suono umido della vita che si aggrappava alla carne.

La donna era distesa sul lettino sterile, le braccia serrate dalle cinghie, la pelle madida di sudore; i suoi occhi, due abissi scuri, cercavano disperatamente un punto fisso nell'accecante chiarore della sala.

Il medico di turno non alzò nemmeno lo sguardo, «Pressione in caduta... acceleriamo il protocollo» ordinò, la voce risultò tagliente come acciaio.

La giovane gemette, poi urlò, un grido che non apparteneva solo al dolore fisico, ma a qualcosa di più profondo, primordiale, ancestrale.

Il ventre le si contrasse in un'ondata di spasmi.

E infine, un pianto, un vagito debole, incerto, si udì, che per un istante fece tacere il mondo.

Il medico tese le mani verso il neonato, lo sollevò appena e restò immobile.

Il bambino non era come gli altri, la pelle, di un pallore innaturale, rifletteva la luce in modo anomalo, quasi perlaceo; sulle vene sottili del braccio scorrevano riflessi argentati, come se il sangue stesso contenesse particelle di luce.

«È un difetto genetico» sibilò il tecnico genetico, «l'organismo non risponderà al protocollo standard.»

Il medico si voltò, il viso divenne duro come pietra, «Allora chiudete il caso. Distruggete il campione.»

La donna spalancò gli occhi.

«No... vi prego, no!» riuscì a dire, con la voce rotta dal dolore.

Tentò di muoversi, ma le cinghie la trattennero.

Le lacrime le rigarono il viso. «È mio figlio... mio...»

Uno dei medici fece cenno a un'infermiera di sedarla, e di trasportarla subito nella Camera d'Isolamento, e in qualche secondo la puerpera sparì dalla sala operatoria. Nel frattempo, una figura si staccò dall'ombra in fondo alla sala.

Era una giovane ricercatrice, i capelli raccolti sotto la cuffia, lo sguardo deciso, «Lasciatelo a me» disse, cercando di mantenere la voce ferma, «Posso studiarlo, comprendere la mutazione. Potrebbe essere un'evoluzione, non un errore.»

Il capo del progetto la fissò con disprezzo, «Dottoressa Voss, questo laboratorio non alleva mostri. Esegua gli ordini!»

Il tempo sembrò rallentare, il neonato, tra le mani guantate del medico, emise un lamento appena udibile, un suono che trafisse il cuore della ricercatrice, e in quell'istante, comprese che non avrebbe mai potuto lasciarlo morire.

Scattò in avanti, in un solo gesto lo strappò dalle braccia del dottore e lo avvolse nel telo termico. Le urla si confusero con l'allarme che iniziò a lampeggiare sulle pareti.

«Ferma!» gridarono, «Voss, che diavolo stai facendo?»

Ma lei correva già lungo il corridoio sterile, il cuore in gola, il piccolo stretto contro il petto.

Sapeva che non avrebbe avuto molto tempo, sapeva anche che l'avrebbero trovata, ma non subito e non nel posto in cui si stava dirigendo.

Raggiunse la camera di isolamento, quella dove la madre giaceva agonizzante, pallida come un lenzuolo, si avvicinò piano, le porse il bambino.

La donna sorrise appena, un sorriso fragile, che sapeva di resa e di amore.

Le dita le tremarono mentre sfiorava la fronte del neonato, poi ...la rivelazione «Il suo sangue...» mormorò, «È diverso... lo senti, vero?»

La ricercatrice annuì, commossa.

La madre tossì, un fiotto di sangue le colorò le labbra, con uno sforzo disperato, si avvicinò all'orecchio del neonato, le sue ultime parole furono un soffio, quasi un respiro spezzato.

«Cerca Mia...»

Poi il corpo si afflosciò, inerte.

La ricercatrice restò immobile, con il bambino stretto tra le braccia, mentre le sirene continuavano a urlare nelle viscere del laboratorio.

Guardò il piccolo, e per un attimo, le parve che i suoi occhi, di un azzurro impossibile, la stessero fissando con una consapevolezza che nessun neonato avrebbe dovuto avere.

«Ti troverò un nome» sussurrò, «e un destino diverso da quello che ti hanno imposto.»

Fuori, il mondo stava già cambiando, e il bambino del sangue aveva appena respirato la sua prima menzogna.

Trent'anni dopo...

(Ian)

Il sangue non tace mai.

Scorre sotto la pelle come un serpente silenzioso, pronto a mordere ogni volta che abbasso la guardia.

A volte credo di sentirlo sussurrare, un ronzio basso e costante che solo io riesco a percepire, come se dentro di me qualcosa fosse rimasto incompiuto.

Forse è questo il vero difetto.

Lavoro al Settore 9 di Nova-Eden, nelle profondità dove la luce del sole non arriva da generazioni.

Il laboratorio è un ventre d'acciaio e vetro, un mondo che pulsa di freddo artificiale.

Ogni mattina passo il controllo biometrico: un fascio di luce scansiona la mia retina, un ago preleva una goccia di sangue, e il sistema decide se ho il diritto di esistere per un altro giorno.

Qui ogni vita è numerata, ogni battito registrato, ogni anomalia segnalata.

Sono un tecnico genetico di terzo livello.

Analizzo i campioni ematici provenienti dai distretti esterni, verifico mutazioni, correggo difetti di sequenza e rigenero i ceppi cellulari che garantiscono la stabilità del Codice di Nova Eden.

Sembra un lavoro pulito, razionale, ma in realtà è solo un modo più elegante per dire che passo dodici ore al giorno a filtrare sangue altrui.

Litri di esistenze sconosciute che scorrono nei condotti trasparenti del laboratorio, mentre la mia si consuma lentamente dietro uno schermo.

La mia postazione è stretta, confinata in una nicchia tra due moduli di analisi.

Da lì posso vedere il corridoio principale, dove gli altri tecnici si muovono in silenzio, come automi programmati per sopravvivere.

Tutti uguali, tutti efficienti, tutti drogati quanto me.

Le pillole fanno il loro lavoro: mantengono il corpo stabile, la mente spenta, il sangue “normalizzato”, ma negli ultimi mesi ho iniziato a ridurne la dose.

Una compressa in meno ogni due giorni.

Lo faccio di nascosto, perché voglio ricordare, anche se non so cosa, è come un richiamo che mi sta scavando da dentro.

Da quando ho iniziato, la nebbia si è un po' sollevata, riesco a pensare più nitidamente, a sentire l'aria, il battito del cuore.

Ma insieme alla lucidità, sono tornate anche le crisi.

Oggi, mentre stavo elaborando la sequenza di un campione di codice K-33, il fischio è iniziato.

Un suono sottile, come un acufene che cresce dentro il cranio.

Ho cercato di ignorarlo, concentrandomi sui dati, ma poi il dolore è arrivato.

Tagliente.

Violento.

Le luci si sono distorte, i contorni delle cose si sono piegati, come se la realtà stessa si fosse incrinata.

Ho sentito il sangue accelerare, diventare incandescente e poi è arrivata la vertigine.

Mi sono aggrappato al banco per non cadere, ma la visione è arrivata lo stesso.

Un lampo di bianco, un volto indistinto, un suono, un respiro forse, e poi il nulla.

Quando ho ripreso coscienza, avevo il naso insanguinato e il sistema di monitoraggio lampeggiava in rosso.

«Stafford!» la voce del supervisore ha trapassato il vetro del box, mi sono voltato lentamente, ancora stordito, «Tutto bene, signore» ho mentito, asciugandomi il sangue con la manica.

Lui mi ha osservato un istante, poi ha digitato qualcosa sulla sua console, «Risulta un picco anomalo nella tua frequenza cerebrale. Vuoi che chiami il centro medico?»

«No, solo stress. Mi serve acqua e cinque minuti di pausa.»

Ha esitato, poi ha annuito.

Qui non amano le debolezze, ma piacciono ancora meno le spiegazioni.

Ho camminato lungo il corridoio fino all'area di decontaminazione, le pareti emanavano un riflesso azzurrognolo, e il pavimento vibrava lievemente sotto i miei passi: il battito vitale di Nova-Eden, il cuore meccanico di un mondo senza cielo.

Mi sono lavato la faccia, osservandomi nello specchio; sguardo vuoto, occhiaie profonde, la pelle più pallida del solito.

Sembravo uno dei soggetti che analizzavo ogni giorno, un frammento di esperimento mal riuscito.

Il turno è terminato alle ventitré, sono uscito dal laboratorio con le gambe pesanti e la testa confusa.

Il percorso verso l'alloggio è un dedalo di corridoi metallici e passerelle sospese, attraversate solo da qualche addetto di ritorno.

Nessuno parla.

Le persone qui non si relazionano mai, come se anche la voce fosse stata considerata un difetto da eliminare.

Il mio alloggio è un cubo di sei metri per lato, pareti in metallo opaco e una finestra che dà su una proiezione olografica del cielo.

Un cielo che cambia colore ogni ora, ma che non è mai vero.

Tolgo la divisa, lascio che la stessa cada sul pavimento e resto in maglietta, seduto sul bordo del letto.

Le mani mi tremano.

Mi passo le dita sulla pelle del braccio, sopra la vena, e sento il sangue scorrere, pulsare, troppo veloce, troppo forte.

Da quando ho ridotto le dosi, è come se qualcosa dentro di me si fosse risvegliato, un ritmo antico, irregolare, che non riesco a controllare.

Ma quando prendo le pillole, tutto tace, nessun dolore, nessun ricordo, nessuna vita.

E allora scelgo il male minore: il dolore, la confusione, la paura.

Scelgo di sentire.

Mi sdraio e fisso il soffitto bianco, mentre la luce olografica simula l'alba artificiale che non vedrò mai davvero.

Vorrei solo una cosa, una vita normale, una in cui il sangue non fosse una condanna; vorrei sapere come ci si sente a respirare aria vera, a guardare il sole, a provare qualcosa che non sia il controllo o la paura.

Finalmente il ronzio nel petto si attenua, il battito torna regolare, così chiudo gli occhi, ma l'eco del fischio non scompare.

È lì, costante, come un messaggio che non riesco ancora a decifrare.

E nel buio artificiale della mia stanza sterile, sento di nuovo quel rumore.

Non è un suono esterno, è qualcosa di più profondo, più intimo, quasi un richiamo che viene dal sangue stesso.

E ogni notte che passa, diventa un po' più forte.

Helena Karsen

|