|

Mi chiamo Grace e ho trentatré anni.

Mi chiamo Grace e ho trentatré anni.

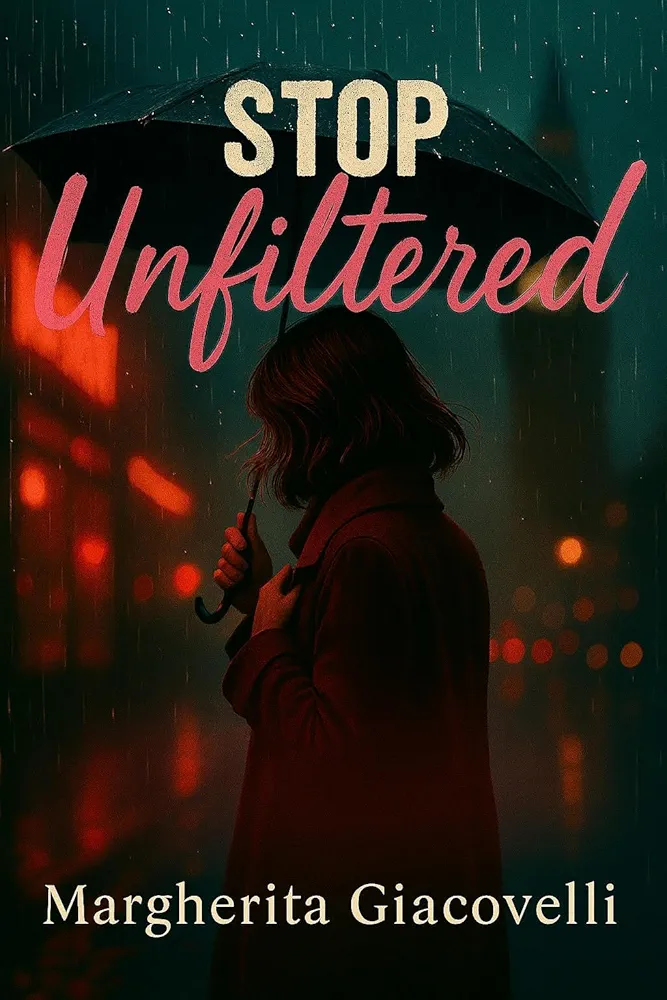

Ho fondato Unfiltered quando ne avevo ventidue e un portatile con la ventola che sembrava sul punto di decollare. All'inizio era solo un blog per persone confuse che non avevano paura di dirlo. Scrivevo la notte, tra un tiro di sigaretta e un curriculum mai inviato, con l'illusione che bastasse essere sincera per restare a galla. A volte funzionava, più spesso no.

Oggi Unfiltered è diventato un brand: fa soldi veri, paga stipendi e firma partnership con marchi che un tempo ignoravano le mail disperate che spedivo alle tre del mattino.

Mi dicono che dovrei essere felice.

Io, a volte, mi limito a funzionare.

Fuori dalla vetrata del mio ufficio, Londra scorre nel suo grigio prestigioso. Ha sempre quell'aria imperturbabile di chi non ti dirà mai se ti sta giudicando o se ti sta salvando.

Dentro, il pavimento di legno scuro scricchiola a ogni passo. Le piante (finte) non muoiono mai. L'insegna al neon rosa UNFILTERED illumina le serate in cui restiamo fino a tardi. L'ho fatta installare due anni fa, quando abbiamo cambiato sede, perché mi sembrava ironico che una parola del genere brillasse di luce artificiale.

Il mio nome è dappertutto: sui contratti, sulle note spese, sull'intestazione del router quando non funziona. È bello essere la fondatrice finché nessuno ti chiede di essere anche la persona.

Il telefono vibra tre volte, come sempre.

Eve — Riunione alle 9. Sei in itinerario o in leggenda?

Maya — Ti mando il piano lanci della Women's Week. È un capolavoro, mi devi una cena.

Numero sconosciuto — Gentile Direttrice, la contattiamo per una proposta...

Ignoro l'ultimo. Apro la posta interna. L'agenda mi guarda come un cane abbandonato. In cima alla pila c'è una scatolina bianca: l'anello. Regalo di Ray, promessa di matrimonio e di stabilità.

Da settimane sta quasi sempre in borsa. A volte, in ufficio, lo tiro fuori e lo appoggio lì, come per provarne il peso senza indossarlo. Ray una volta mi ha chiesto come mai lo portassi così di rado. Gli ho risposto che era troppo prezioso, che avevo paura lo rubassero. Non sapeva che lo mettevo in pericolo in un altro modo: portandolo ovunque, come un segreto che non riesci a dimenticare ma non vuoi confessare.

Prendo il blazer, chiudo a metà il portatile, come se non volesse lasciarmi andare, esco.

L'open-space è un alveare con il caffè al posto del miele, pieno di voci e tab aperti. Amo questo posto come si ama un animale selvatico: non sai mai se ti morderà o ti terrà viva.

Eve è al centro della stanza, in piedi, i capelli raccolti con una matita, la camicia precisa, come un pensiero di prima mattina. È la nostra Managing Editor, l'assertività fatta abbraccio. Se Unfiltered esiste, è anche perché lei compone la mia confusione in scalette e deadline. È la parte razionale che impedisce al mio caos di esplodere. Ha quel tipo di voce che anche quando ti rimprovera sembra che ti stia aiutando a respirare meglio.

Maya, invece, è appoggiata alla macchinetta del caffè come se fosse un bar di Shoreditch. Caporedattrice lifestyle, voce tagliente, sorriso da copertina e l'arte di dire verità scomode con la stessa grazia di una carezza. Quando parla di moda o di relazioni sembra sempre che stia smontando il mondo per rimontarlo meglio. Ha un modo di essere fragile e feroce insieme che ti attrae e ti disarma nello stesso momento.

Gordon è dietro la camera, cuffie al collo, felpa nera, luce di monitor riflessa sul viso. È il nostro producer e videomaker, quello che trasforma le idee in contenuti che i numeri chiamano engagement e noi chiamiamo miracoli. Nessuno sa come faccia, ma ogni volta i suoi video sembrano più intelligenti dei nostri articoli. Quando parla a bassa voce significa che qualcosa lo interessa. Quando non parla proprio, significa che lo interessa più del dovuto.

«In orario perfetto, Grace» dice Eve, guardando l'orologio. «Le nove e quarantacinque, come da manuale di casa Unfiltered.»

«Mi piace mantenere le abitudini. Danno un senso di stabilità ai collaboratori.»

«La stabilità ai collaboratori la danno le fatture pagate.» Sorride, ma i suoi occhi sono due post-it gialli: ricordati di respirare.

«Allora,» riprende, «settimana Women's Week. Maya, linee editoriali?»

Maya si stacca dalla macchinetta, impugna il telecomando e proietta la sua presentazione: slide pulite, titoli secchi, zero fronzoli. È tutta lei.

«Tre cardini» dice, puntando la slide. « Uno: storie di lavoro reale. Due: corpo e potere, senza moralismi. Tre: toolkit pratici, niente pose.»

Annuisco. «Mi piace l'idea di togliere la patina. Unfiltered non è una chiesa.»

«A meno che non paghi bene,» mormora Gordon, senza alzare lo sguardo. È il suo modo per dire che approva.

Eve scorre i KPI sullo schermo. «Sponsorship confermate per due longform e tre video. Il brand beauty vuole un'integrazione pulita, no eliminazione dei commenti.»

«Ottimo,» dico. «Pulito significa che non devono dirci come parlare.» A volte penso che ci servano soldi seri per il salto: studio video stabile, tre assunzioni sul podcast, un'app proprietaria. Poi mi ricordo il prezzo delle condizioni.

Il telefono si illumina di nuovo.

Ray — Cena stasera? Ho prenotato da Luca & Hay.

Mi gratto l'interno del polso. Sì, no, forse. Ho una proposta di matrimonio in borsa e una giornata che pare un rosario di riunioni. Rimando tutto, come se il tempo potesse decidere al posto mio.

«Grace?» Eve mi richiama al tavolo. «Budget dei podcast: verde se approvi.»

«Verde,» dico. «Con un asterisco: cercate una voce nuova, più ruvida. La gente è stanca dei toni soffici che dicono verità smussate.»

«Ruvida tipo...?» chiede Maya.

«Tipo vera. Che ride quando non dovrebbe e sa perché.»

Maya scuote la testa. «Cioè me. Dillo: Maya salva il palinsesto e andiamo avanti.»

«Sei già in fattura come miracoli vari e occasionali,» ribatto.

Ridono quasi tutti. Gordon no. Sistema la ghiera dell'obiettivo e mi lancia un'occhiata rapida, come quando fa fuoco su un soggetto in movimento. È un secondo, ma me ne accorgo lo stesso. Tra lui e Maya c'è quel filo invisibile che lega i professionisti bravi a complicarsi il cuore con l'unica persona in ufficio che non dovrebbero guardare così. Lo riconosco, perché a ventidue anni era la mia specialità.

La riunione scivola via tra metriche, bozze di copertine e settaggi per i reel. Ogni voce rimbalza contro il neon, ogni parola suona corretta, calibrata, produttiva. Tutto fila, tutto sembra al suo posto. Eppure sento quella piccola corrente fredda tra le scapole: la differenza tra vivere e dirigere una vita.

Quando usciamo dalla sala, il team si dissolve in compiti, call, caffè. Resto con Eve a rimettere in ordine.

«Com'è l'aria nel tuo cervello?» chiede, sistemando le sedie.

«C'è vento teso da nord-ovest, mare mosso, onde dell'altezza giusta per farsi male.»

«Ray?»

Non serve che io risponda. Eve vede quello che non dico perché ha imparato a leggere i silenzi come fossero riassunti.

«Non devi scegliere oggi» aggiunge. «Solo non fingere. A lungo andare il finto ti cade addosso più del vero.»

Annuisco. Eve ha un talento: dirti la cosa esatta e poi lasciarti sola con la responsabilità di non scappare. Lei è così da sempre: ferma, gentile, inesorabile. La prima a ricordarti che la coerenza costa quanto una ristrutturazione a Notting Hill.

Rientro nel mio ufficio. Il monitor lampeggia ancora con la mail non letta — quell'oggetto vago, «Gentile Direttrice...». Non la apro. So già che ogni mail così porta via pace e restituisce solo metriche. Mi sistemo i capelli, osservo il mio riflesso nel vetro della vetrata: una donna che finge di sapere come si gestisce un impero digitale quando, in realtà, cerca solo di non perdersi il caffè delle undici.

Ping.

Maya — Scendo a prendere aria. Vengo su con un caffè. Ti salvo dal capitale?

Io — Porta su almeno il 3% di equity in zucchero, grazie.

A metà mattina la redazione ha l'odore del pane di Pret e di ambizione. La luce delle vetrate si mescola all'odore dei croissant riscaldati. La città fuori sembra una proiezione che esiste solo quando la guardiamo. Il brusio è costante: clic di mouse, passi, notifiche che nascono e muoiono nel giro di un secondo.

Maya riappare come una regina senza corona, due bicchieri in mano e una bustina di biscotti infilata nella tasca del cappotto.

«Allora, imperatrice,» dice, poggiando tutto sul tavolo davanti alla vetrata, «quanti soldi ti hanno appena promesso per tradire i tuoi ideali?»

«Dipende. Posso tradirli in comode rate?» Le passo il bicchiere. «Tu invece? Che dicono su di te, oggi?»

Sorride storto. «Che sono troppo: troppo diretta, troppo rumorosa, troppo io. È sempre troppo quando non sei comoda agli altri.»

«Troppo va benissimo, se sai quando abbassare la voce.»

«E tu lo sai?»

Bevo. Guardo la città. Non rispondo. Londra dall'alto sembra un sistema che funziona anche senza di noi. File di auto, ombrelli neri, un fiume che scorre come un pensiero che non vuoi affrontare.

«Sai, a volte mi chiedo se non dovremmo rallentare» aggiunge. «Ci siamo costruite una carriera sull'idea di non filtrare nulla, e invece mi sembra che ogni giorno aggiungiamo un nuovo filtro. Uno di quelli invisibili, che nessuno nota, ma che cambia la luce di tutto.»

«Forse» rispondo. «O forse il trucco è imparare a usarli senza crederci.»

«Non so se sono fatta per l'ironia di chi sopravvive. Io voglio ancora sentire le cose, anche se poi bruciano.»

Dal corridoio arriva la voce di Gordon. «Ragazze, qualcuno ha visto la luce di rimbalzo?»

Appare sulla porta con un cavo in mano, i capelli arruffati e quell'aria da persona che non ha mai avuto paura di smontare qualcosa per capire come funziona.

«La sto cercando da venti minuti.»

«Hai provato a guardare nel tuo cuore?» chiede Maya.

Lui la ignora con affetto. «Sto per girare il teaser per la Women's Week. Due minuti, niente musica dolce, solo voci. Voglio che sembri reale.»

«Reale?» ripeto. «Buona fortuna. In questo posto anche le bugie vengono bene.»

Gordon accenna un sorriso. «È per questo che ci servono le tue parole: perché suonino vere anche quando lo sono davvero.»

Maya lo scruta di lato, a metà tra irritazione e curiosità. «Ti rendi conto che ogni volta che apri bocca abbassi la temperatura di tre gradi?»

«Meglio freddi che finti.»

Ridono. E in quell'istante mi rendo conto che il loro modo di punzecchiarsi è un linguaggio a parte: un flusso di piccole guerre e tregue non dichiarate. Li guardo e penso che, se li lasciassi soli in una stanza per cinque minuti, ne verrebbe fuori o un capolavoro o un disastro. Forse entrambi.

Gordon prende la tazza vuota dal mio tavolo. «Ne rubo un po'? Il tuo caffè è sempre più forte del mio.»

«Come me» dico.

Sorride appena, poi se ne va. Resta un'ombra di intesa che non saprei nominare.

«Sai che ti guarda, vero?» dice Maya, senza distogliere lo sguardo dalla finestra.

«Gordon guarda tutto. È il suo lavoro.»

«No, Grace. Ti guarda come se stesse cercando la crepa sotto la superficie.»

«Di crepe ne ho abbastanza da vendere all'ingrosso.»

«Lo so. Ma lui non vuole comprarle. Vuole capire se sono vere.»

«Maya, non ho tempo per le diagnosi.»

«Allora smettila di comportarti come una paziente guarita.»

Le tiro addosso un biscotto, che lei afferra al volo. «Fastidiosa.»

«Professionale. È una soft skill.»

Resto sola. Apro la cartella Women's Week. Rileggo i pezzi: interviste, articoli, testi di presentazione. Ci sono frasi che colpiscono, nette e vive. Metto una nota qua, un taglia là, traccio un sì accanto a un'intervista che mi piace davvero. È strano: gestire tutto mi tiene in piedi, ma scrivere mi rimette al centro. Quando correggo le frasi degli altri ritrovo una me che non si è evoluta in ruolo, e ogni tanto la invidio. Quella Grace scriveva con l'urgenza di essere capita. Questa scrive per non essere dimenticata.

A mezzogiorno Londra vira colore e diventa un riflesso lattiginoso. Io divento onesta con me stessa per tredici secondi netti.

Posso sposare Ray e continuare a essere me? Posso vendere una parte di Unfiltered senza perdere il pezzo che mi tiene intera? Posso smettere di ricordare chi ero a ventidue anni senza sentirmi traditrice?

Eve ricompare con due lunch box. «Ti ho portato del cous cous. Non provare a dire di no: è carità alimentare.»

«Da quando cucini?»

«Non cucino. Compro con convinzione. È quasi la stessa cosa.»

Mangiamo qualche forchettata in silenzio. «Hai quella faccia da tengo tutto sotto controllo ma dentro sto urlando.»

«È la mia resting face.»

«Lo so. Ma oggi urla di più.»

«È il rumore della produttività.»

«Ti conosco da dieci anni, Grace. Sei brava a sistemare quello che crolla. Ma quando le metti troppo in ordine, di solito stai per distruggere qualcosa.»

«E se fosse vero?»

«Allora spero che tu scelga bene cosa rompere.»

Quando Eve esce, lascia dietro di sé l'impressione che qualcosa di buono sia appena successo, anche se non so dire cosa.

Il pomeriggio, a Londra, si stende come una coperta troppo corta: scalda quel tanto che basta, ma lascia scoperto proprio il punto più fragile. In redazione l'aria cambia impercettibilmente: le voci si abbassano, le sedie cigolano, qualcuno apre la finestra per far entrare un po' di realtà. Le luci si accendono un attimo troppo presto, impazienti come noi, come se anche loro non vedessero l'ora di arrivare alla sera.

Mi piace restare quando gli altri se ne vanno. Non per eroismo — per istinto. Ho sempre avuto la sensazione che, se smettessi di riempire il tempo, il tempo si accorgerebbe della mia assenza e mi verrebbe a cercare con cattive intenzioni.

Una call con un'agenzia ci tiene impegnati per più di due ore. È una di quelle riunioni in cui la parola storydoing viene usata come un mantra e nessuno osa chiedere cosa significhi davvero.

Eve tiene i tempi con il rigore di un direttore d'orchestra; Maya, che si è stancata di annuire, sospira «possiamo dire meno authentic storytelling, per favore?»; Gordon resta collegato in silenzio. Quando parla, lo fa per chiedere «posso fare io la parte video?», e tutti annuiscono come se avesse appena risolto una crisi diplomatica.

Alla fine la riunione si scioglie in un silenzio disordinato. Eve chiude il portatile, Maya raccoglie il telefono, Gordon si toglie le cuffie. Io resto, con lo schermo ancora acceso e una sensazione allo stomaco: come se avessi mangiato troppa realtà e avessi dimenticato il sapore del resto.

Mi appoggio alla scrivania e guardo la scatolina bianca. Un piccolo cerchio perfetto, così banale e così definitivo. Lo tengo vicino come si fa con le cose che non sai affrontare ma non sai lasciare.

Il telefono vibra.

Ray — Passo? Ho il vino buono. E due settimane a Palmaria a giugno, se dici di sì.

Palmaria. Due settimane di mare e quiete. Lui ne parla come di una promessa; io la immagino come una parentesi dove finirei per annoiarmi della mia stessa calma. Ogni volta che penso al futuro con Ray, è un futuro ordinato, educato, riparato. Un futuro in cui si dorme bene. Ma non so se sia amore o solo la fine di una lotta che ho smesso di riconoscere.

Spengo il telefono. Non per cattiveria: per non decidere stanca. Ci sono decisioni che vanno prese con la mente pulita, e io stasera mi sento impolverata dentro.

Prendo la giacca, spengo la luce e chiudo la porta dietro di me. L'ascensore scende lentissimo, come se volesse darmi il tempo di cambiare idea su tutto. Nel riflesso dell'acciaio mi osservo: sembro una donna di successo, ma mi sento solo una sopravvissuta in tailleur.

Il ristorante dove ci incontriamo non appartiene a Ray. Appartiene al suo mondo. Un mondo di tovaglie spesse, bicchieri sottili e camerieri che si muovono come in una coreografia silenziosa. Ogni tavolo è occupato da persone che parlano a voce bassa, come se il volume fosse un segreto di classe. Io non ci vengo mai da sola. Mi sentirei un'intrusa in un film girato in slow motion.

Lui arriva con la puntualità di chi non ha mai perso un treno, né dovuto correre per non perderlo. Ha l'aria di chi appartiene ai luoghi in cui entra: giacca che non fa una piega, sorriso calibrato, quella sicurezza gentile che si insegna in famiglia, non a scuola.

Mi sfiora la guancia, mi fa strada tra i tavoli, e in pochi secondi siamo già seduti, due bicchieri di vino davanti, la distanza giusta tra le mani e la vita.

«Non hai risposto al messaggio» dice, con tono pacato.

«Non sapevo fosse una domanda» rispondo, ed entrambi ridiamo per un istante, come all'inizio, quando bastava poco per sembrare felici.

«Sei stanca» osserva.

«Sono viva, è già molto.»

«Potresti lasciare andare un po'.»

«Non sono fatta per gli un po'.»

Ray versa il vino con lentezza. Mi parla di lavoro, di un nuovo progetto, di una villa fuori città. Io lo ascolto, ma la mia mente vaga altrove — verso l'odore del caffè dell'ufficio e il rumore del traffico che sale dalle finestre. Mi sento fuori fuoco, come una fotografia scattata troppo in fretta.

Margherita Giacovelli

|